富岡製糸場

日本初の本格的な器械製糸工場

ジャンル:

Jun 2, 2019

↑東置繭所。

コメント:

富岡製糸場(とみおかせいしじょう)は群馬県富岡市にある日本初の本格的な器械製糸の工場。日本の近代化に大きく貢献した工場であり、1872年(明治5年)の開業当時の繰糸所(そうしじょ)、東置繭所(ひがしおきまゆじょ)、西置繭所は国宝に指定されている。

富岡製糸場って何の施設なのか?、何で国宝に指定されたりするのか?っと知らない人も結構いると思われるので、設立の背景などを少し以下に書いておきます。

------------------------------------------------

設立の背景:

①当時の日本は明治維新を迎えたばかり。輸出品の要であった生糸の品質改良と大量生産を可能とする器械製糸工場の導入が必須であった。

②フランスから器械製糸の技術導入と設立指導者のポール・ブリュナなど10名を雇い入れ機械製糸技術の指導が行われた。

③技術伝習工女として15歳~25歳の若い女性が募集され、彼女たちは技術習得後、それぞれの地元で指導者として活躍した。

当初、工女募集の通達を出しても、なかなか人が集まらなかったそうです。それはフランス人の飲むワインが血だと思われていた為で、「富岡製糸場に入ると外国人に生き血をとられる」というデマが流れたためだそうです。ドラキュラ伝説みたいな話で面白いですね(^^;)。

官営工場として創業した富岡製糸場はやがて民間の企業へ払い下げられますが、操業停止になる1987年まで115年間休むことなく稼働し続けたそうです。

------------------------------------------------

※ここから感想。

富岡製糸場って子供の頃に歴史の教科書で見て、ふ~んっていうぐらいだったけど、設立の背景とか近代化に貢献したんだなっていうのが知るとまた感じ方も違ってきますね。

それで実際に廻ってみた感想なんだけど、フランスから知識・人を導入しただけあって、明治初期の建物群にしては大きくてオシャレさも感じる造り。

明治5年(1872)に建てられた東置繭所は長さ104.4m、幅12.3m、高さ14.8mの大きな建物で、1階は事務所・作業場として使われ、2階に乾燥させた繭を貯蔵していたらしい。西置繭所もあるんだけれどコチラは工事中で見れなかった。

同じく明治5年に建てられた繰糸所は長さ140.4m、幅12.3m、高さ12.1mで「トラス構造」という従来の日本にない建築工法で建てられている。そのため中央に柱のない広い空間となっている。

当初はフランス式の繰糸器300釜が設置された世界最大規模の製糸工場だったんだそう。※現在は、昭和41年以降に設置された自動繰糸機が保存されている。

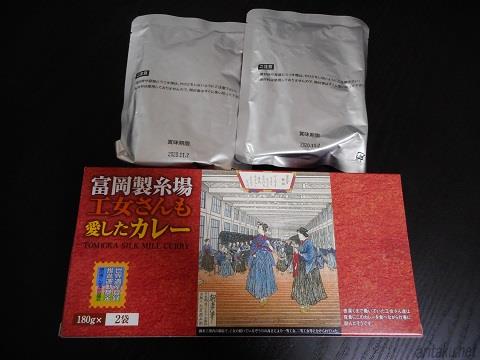

一通り見て廻った後は東置繭所の中の売店で「工女さんも愛したカレー」750円というのを購入。

「工女さんも愛した」っていうネーミングが旨いよね。

家で食べてみたけど、レトルトにしては本格的な味で美味しかった。

↑入口。

↑MAP。

↑東置繭所。

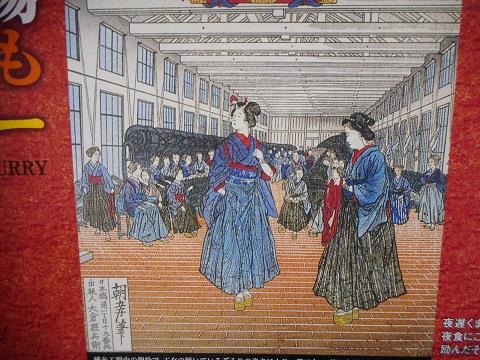

↑優等工女(ゆうとうこうじょ)の操糸(そうし)の様子。

↑選繭作業の様子。

↑売店。

↑操糸所。

↑ニッサンHR型自動操糸機。富岡製糸場には昭和41年頃から順次設置された。※富岡製糸場も最初は手作業から始まって、徐々に機械化されていったんですね。

↑ブリュナ館。製糸場の指導者として雇われたフランス人ポール・ブリュナが、政府との契約満了となる明治8年(1875)末まで家族と暮らしていた住宅。

↑工女の寄宿舎。

↑工女さんも愛したカレー750円。

↑一等工女と二等工女で下駄の高さがちがったそうです。

↑カレーは湯煎で5分。ドロッとしたカレーです。

↑アップ。

基本情報:

| 施設名 | 富岡製糸場 |

| 住所 | 群馬県富岡市富岡1-1 |

| 駐車場 | 近くに有料駐車場有り |

| 備考 |